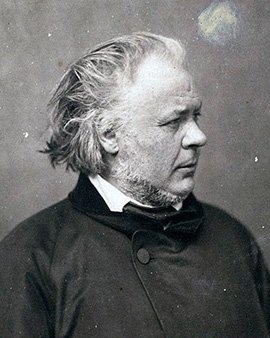

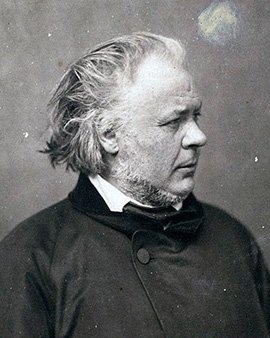

In vielen Anwaltsbüros hängen sie an der Wand: Eingerahmte Karikaturen von fast unsympathisch bis grotesk, aber auch erschreckend zeitlos und realistisch wirkenden Menschen in Juristenroben. Diese in ihrem Stil unverwechselbaren, genial-exakten Zeichnungen der Berufsgruppe „Les gens de justice“ hat einer der herausragenden Meister der politischen Karikatur, nämlich der 1808 in Marseille und 1879 in nordfranzösischen Valmondois gestorbene Honoré Daumier, neben tausenden weiteren Zeichnungen geschaffen. Kaum ein anderer Zeitgenosse hat wie Daumier die französischen politischen Entwicklungen und gesellschaftlichen Missstände in der Mitte des 19. Jahrhunderts mit scharf-ätzender Feder aufgespießt.

Glasersohn Daumier stammte aus familiären Verhältnissen, in der Armut ein Dauerzustand war. Der junge Daumier musste bereits als Kind hart arbeiten. Zum Glück wurde sein außerordentliches Zeichentalent entdeckt und gefördert. Der auch als Lithograph und Skulpteur begabte Daumier hatte das Glück ab 1831 durch eine mehr oder weniger feste Stellung als Karikaturist beim Pariser Satireblatt „La Caricature“ beziehungsweise bei dessen Folgemagazin „Le Charivari“ ein relativ sicheres Auskommen zu haben. Berühmte Kollegen von Daumier bei diesen Blättern waren unter anderem Jean Ignace Gérard, genannt „Grandville“, und Charles-Joseph Traviès. Daumiers gezeichnete Archetypen wie der spießige Bourgeois Robert Macaire wiesen zu steten Unbill des Establishment auf die Hohlheit, Gier und Menschenfeindlichkeit der sich als „Elite“ gerierenden adligen und großbürgerlichen Schichten und deren Speichellecker im Kleinbürgertum hin. Eine politisch-ökonomische Schicht, die trotz des Untergangs des Königreiches 1848, der dann folgenden kurzfristigen Zweiten Republik (1848 – 1852), dem Kaiserreich Napoleons III. (1852 – 1870) und der danach etablierten Dritten Republik im Kern unverändert bestimmend blieb. Daumiers ätzende Kritik an den Herrschenden und an der Dummheit brachte ihm mehr als einmal in Konflikt mit dem Gesetz. Seine berühmte Karikatur von König Louis Philippe, der als Vielfraß („Gargantua“) sein Volk verschlingt, führte 1832 sogar zu einer Haftstrafe.

Daumiers Schwarz-Weiß-Zeichnungen, -Holzstiche und -Lithografien sind von deutlichen Licht-Schatten-Kontrasten geprägt. Weniger bekannt als seine Karikaturen sind Daumiers der realistischen Schule von Barbizon verpflichteten 300 Gemälde wie „Die Wäscherin“ (1863) sowie seine Skulturen wie die Figur „Ratapoil“ (1851). Daumier war in der kulturellen Avantgarde seiner Zeit gut vernetzt. Zu seinen Freunden und Bewunderern gehörten unter anderem George Sand und Louis Cabat.

In vielen Anwaltsbüros hängen sie an der Wand: Eingerahmte Karikaturen von fast unsympathisch bis grotesk, aber auch erschreckend zeitlos und realistisch wirkenden Menschen in Juristenroben. Diese in ihrem Stil unverwechselbaren, genial-exakten Zeichnungen der Berufsgruppe „Les gens de justice“ hat einer der herausragenden Meister der politischen Karikatur, nämlich der 1808 in Marseille und 1879 in nordfranzösischen Valmondois gestorbene Honoré Daumier, neben tausenden weiteren Zeichnungen geschaffen. Kaum ein anderer Zeitgenosse hat wie Daumier die französischen politischen Entwicklungen und gesellschaftlichen Missstände in der Mitte des 19. Jahrhunderts mit scharf-ätzender Feder aufgespießt.

Glasersohn Daumier stammte aus familiären Verhältnissen, in der Armut ein Dauerzustand war. Der junge Daumier musste bereits als Kind hart arbeiten. Zum Glück wurde sein außerordentliches Zeichentalent entdeckt und gefördert. Der auch als Lithograph und Skulpteur begabte Daumier hatte das Glück ab 1831 durch eine mehr oder weniger feste Stellung als Karikaturist beim Pariser Satireblatt „La Caricature“ beziehungsweise bei dessen Folgemagazin „Le Charivari“ ein relativ sicheres Auskommen zu haben. Berühmte Kollegen von Daumier bei diesen Blättern waren unter anderem Jean Ignace Gérard, genannt „Grandville“, und Charles-Joseph Traviès. Daumiers gezeichnete Archetypen wie der spießige Bourgeois Robert Macaire wiesen zu steten Unbill des Establishment auf die Hohlheit, Gier und Menschenfeindlichkeit der sich als „Elite“ gerierenden adligen und großbürgerlichen Schichten und deren Speichellecker im Kleinbürgertum hin. Eine politisch-ökonomische Schicht, die trotz des Untergangs des Königreiches 1848, der dann folgenden kurzfristigen Zweiten Republik (1848 – 1852), dem Kaiserreich Napoleons III. (1852 – 1870) und der danach etablierten Dritten Republik im Kern unverändert bestimmend blieb. Daumiers ätzende Kritik an den Herrschenden und an der Dummheit brachte ihm mehr als einmal in Konflikt mit dem Gesetz. Seine berühmte Karikatur von König Louis Philippe, der als Vielfraß („Gargantua“) sein Volk verschlingt, führte 1832 sogar zu einer Haftstrafe.

Daumiers Schwarz-Weiß-Zeichnungen, -Holzstiche und -Lithografien sind von deutlichen Licht-Schatten-Kontrasten geprägt. Weniger bekannt als seine Karikaturen sind Daumiers der realistischen Schule von Barbizon verpflichteten 300 Gemälde wie „Die Wäscherin“ (1863) sowie seine Skulturen wie die Figur „Ratapoil“ (1851). Daumier war in der kulturellen Avantgarde seiner Zeit gut vernetzt. Zu seinen Freunden und Bewunderern gehörten unter anderem George Sand und Louis Cabat.

Seite 1 / 39